Präimplantationsdiagnostik (PID) & Polkörperdiagnostik (PKD)

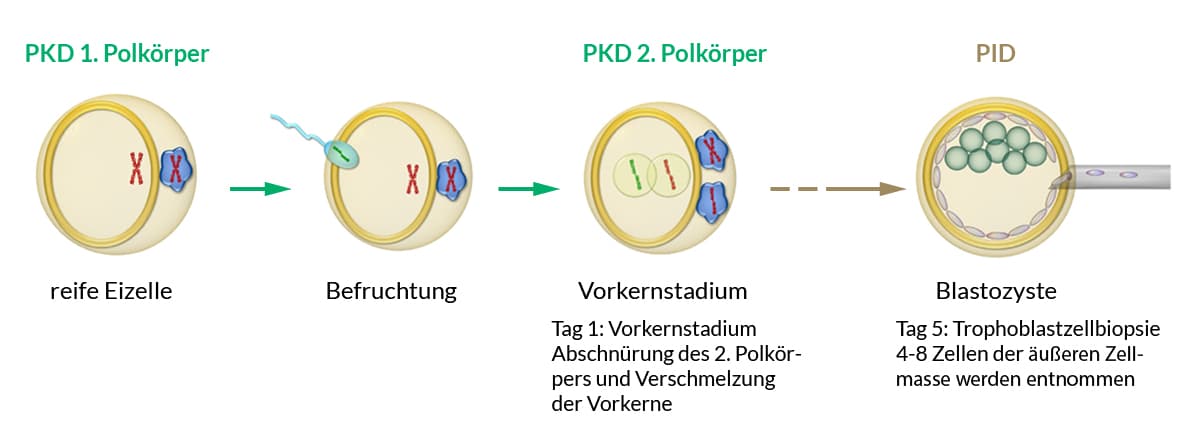

Die Polkörperdiagnostik (PKD) und die Präimplantationsdiagnostik (PID) sind genetische Untersuchungsmethoden, die im Rahmen einer künstlichen Befruchtung eingesetzt werden. PKD erfolgt vor der Befruchtung und konzentriert sich auf die Analyse der weiblichen Eizelle, um mütterliches Erbgut zu beurteilen, während PID nach der Befruchtung und vor der Implantation des Embryos durchgeführt wird, um sowohl mütterliches als auch väterliches Erbgut zu untersuchen. Diese Methoden werden genutzt, um genetische Anomalien wie Einzelgenerkrankungen, strukturelle Chromosomenaberrationen und Aneuploidien zu identifizieren, wobei jeweils nur einzelne Zellen analysiert werden, was die diagnostische Genauigkeit einschränken kann. PID und PKD erfordern eine enge Zusammenarbeit zwischen Kinderwunschzentren und humangenetischen Laboren und sind nicht Bestandteil der regulären Gesundheitsversorgung.

Wissenschaftlicher Hintergrund

Bei der Präimplantationsdiagnostik (PID) werden Trophektodermzellen nach Befruchtung, aber vor Einnistung (Implantation) in die Gebärmutterschleimhaut untersucht. Die Polkörperdiagnostik (PKD) wird hingegen vor Abschluss der Befruchtung der Eizelle durchgeführt. Beide Verfahren werden im Rahmen einer künstlichen Befruchtung mittels intracytoplasmatischer Spermieninjektion (ICSI) umgesetzt.

Durchführung von PID bzw. PKD

Beide Verfahren setzen eine sehr enge Kooperation zwischen dem Kinderwunschzentrum und dem durchführenden humangenetischen Labor voraus und werden nur nach vorheriger Rücksprache bzw. die PID nur nach dem im PräimpG festgelegten Ablauf (s.u.) durchgeführt. Für beide Verfahren muss im Vorfeld eine genetische Beratung bzw. ein medizinisches Vorgespräch erfolgen, bei dem festgestellt wird, ob für die vorliegende Anlage bzw. Erkrankung eine PID bzw. PKD technisch möglich ist: in seltenen Fällen kann ein solches Untersuchungssystem nicht etabliert werden.

Das Präimplantationsgesetz (PräimpG) sieht neben dem medizinischen Vorgespräch für jedes Paar auch eine Aufklärung und Beratung zu den medizinischen, psychischen und sozialen Folgen vor und schließlich ein positives Votum einer interdisziplinär zusammengesetzten Ethikkommission, ohne das die Untersuchung nicht durchgeführt werden darf. Außerdem ist die Durchführung dieser Untersuchung nur in lizenzierten PID-Zentren erlaubt. Diese Bestimmungen gelten nicht für die PKD.

PID und PKD sind derzeit nicht Bestandteil der Regelversorgung; die Kosten müssen daher von den Paaren selbst getragen werden. Dies gilt nicht für die genetische Beratung im Vorfeld der Diagnostik; diese zählt zu den Regelleistungen der gesetzlichen Krankenkassen.

PID-Zentrum München-Martinsried

Mit Datum 30. Juni 2015 wurde das MVZ Martinsried unter Leitung von Frau Dr. Imma Rost vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege als Zentrum für Präimplantationsdiagnostik (PID) zugelassen. Seit 1. April 2022 wird das Zentrum für PID unter der Leitung von Dr. Konstanze Hörtnagel fortgeführt. Die Zulassung wurde für die Kooperation mit dem Kinderwunsch Centrum München (MVZ) in Pasing und der Praxis für Reproduktionsmedizin KINDERWUNSCH ERLANGEN (damals Gemeinschaftspraxis (GMP) der Frauenärzte Drs. Hamori-Behrens-Hammel in Erlangen) erteilt. Als Gründe für die Zulassung wurden genannt, dass alle erforderlichen Voraussetzungen erfüllt und entsprechend qualifiziertes Personal vorhanden sind. In dem Bescheid des Ministeriums wurde insbesondere betont, dass das MVZ Martinsried auch über eine Akkreditierung für Einzelzelldiagnostik verfüge.

Präimplantationsdiagnostik (PID) in Deutschland

Aufgrund der Selbstanzeige eines Berliner Reproduktionsmediziners urteilte der Bundesgerichtshofs (BGH) am 6. Juli 2010, dass – entgegen der bisherigen Lesart – eine Präimplantationsdiagnostik (PID) in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen nicht gegen das Embryonenschutzgesetz (ESchG vom 13. Dezember 1990) verstoße, sondern zulässig sei.

Diese höchstrichterliche Entscheidung bewog den Gesetzgeber dazu, das ESchG anzupassen und am 21. November 2011 durch ein Gesetz zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik (PräimpG, §3a des ESchG) zu ergänzen. Damit wurde der Einsatz der PID in Deutschland in engen Grenzen erlaubt. Voraussetzung für eine PID ist demnach, dass ein oder beide Eltern Anlageträger für eine schwere Erbkrankheit sind, oder dass bei einem Elternpaar ein hohes Risiko für Fehl- oder Totgeburten besteht. Die PID soll in Deutschland nur an lizensierten Zentren durchgeführt werden, und jede einzelne Fragestellung muss von einer interdisziplinär zusammengesetzten Ethikkommission überprüft und befürwortet werden. Die Rechtsverordnung (RVO) wurde am 14. November 2012 vom Bundeskabinett beschlossen.

Der Verordnung hat der Bundesrat am 1. Februar 2013 mit einigen wesentlichen Änderungen zum ursprünglichen Entwurf zugestimmt. So sollen die Ethikkommissionen PID-Anträge nicht nur nach den rein medizinischen Aspekten, sondern auch nach psychischen, sozialen und ethischen Gesichtspunkten beurteilen. Die Entscheidungen der Ethikkommissionen müssen mit einer Zweidrittelmehrheit getroffen werden. Die Anzahl der lizensierten PID-Zentren soll gemäß dem Bedarf beschränkt werden. Anträge, die eine PID in einem Bayerischen PID-Zentrum zum Ziel haben, müssen auch von der Bayerischen Ethikkommission begutachtet werden.

In Bayern gilt das Bayerische Ausführungsgesetz zur PID-Verordnung (BayAGPIDV), das am 17. Dezember 2014 in Kraft getreten ist. Die Mitglieder der Bayerischen Ethikkommission wurden berufen und PID-Zentren vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (STMGP) zugelassen.

Abgesehen von der PID besteht weiterhin die Möglichkeit einer Polkörperdiagnostik (PKD) im Zusammenhang mit künstlicher Befruchtung. Hierbei kann über die Polkörper indirekt das mütterliche Erbgut der Eizelle untersucht werden.